Quando il suo direttore Piero Ottone, da poco insediato al vertice del “Corriere della sera” (che sotto la sua guida conoscerà la stagione più feconda), gli commissionò un’inchiesta sui padroni delle città – “city boss”, li definì per l’anglofilo Ottone – il reporter Giampaolo Pansa non ebbe esitazioni: avrebbe cominciato da Avellino, terra del “city boss” Ciriaco De Mita.

Ottone annuì convinto. Ad Avellino del resto c’era stato anche lui, a metà degli anni Sessanta, e il suo reportage, dal titolo Sullo e i notabili di Avellino, era risultato tra i più brillanti nella memorabile inchiesta giornalistica collettiva condotta dal giornale di via Solferino, nell’arco di due anni, e infine pubblicata anche in volume da Sansoni, con il titolo Italia sotto inchiesta, nel 1965.

Il direttore dell’epoca, Alfio Russo, aveva avuto l’eccellente idea di sguinzagliare i suoi inviati più famosi (Montanelli, Giovanni Russo, Gianfranco Piazzesi) o più promettenti (Ottone e Alberto Cavallari) in lungo e in largo per l’Italia per raccontare come cambiava il Belpaese. A Ottone furono assegnati il Piemonte-Val d’Aosta, la Liguria, le Marche e la Campania.

Quale immagine politica di Avellino e dell’Irpinia emergeva dall’inchiesta di Ottone?

Un potere clientelare inossidabile, gestito da un’elite di “notabili”; un trasformismo duro a morire, proprio nella città di Guido Dorso. E un leader politico di indiscussa statura nazionale, più volte ministro, potenzialmente uno statista di livello europeo, se solo fosse riuscito a superare una idea di partito-Stato nella gestione del potere: “uomo moderno quando è a Roma, diventa un altro uomo ad Avellino”. La stessa definizione ereditata dal suo ex allievo-modello De Mita, poi acerrimo competitor e, infine, successore al vertice della piramide del potere nella provincia di Avellino.

Eppure (era il 1964) quella provincia un tempo poverissima, con un capoluogo in apparenza fermo e sonnolento, celava dietro il primo impatto, e oltre i luoghi comuni, un diffuso fermento economico e culturale, con una fiducia nel futuro che rendevano l’Irpinia di Fiorentino Sullo ben più dinamica e interessante della vicina Benevento (definita da Ottone “epicentro della depressione campana”) e persino di una Napoli e di una Salerno sulle quali ancora aleggiavano le ombre dei carismatici ma vetusti e anacronistici sindaci monarchici Achille Lauro ed Alfonso Menna.

Nell’articolo di Ottone l’eco dei grandi irpini del passato (De Sanctis, Dorso, Rubilli) fa da preludio ai nuovi attori della scena politica ed economica: l’anonimo e un po’ pittoresco “notabile” che riceve i clientes in pigiama, il sindaco trasformista Nicoletti, l’industriale emergente Fiore Caso, il “medico del popolo” D’Urso, i giovani rampanti di “Cronache irpine”; e, sopra tutti, lui, l’ex enfant prodige Fiorentino Sullo.

Sette anni dopo, quando il più importante e diffuso quotidiano d’Italia decide di “rivisitare” Avellino, Sullo è ormai un “barone debole” (come lo avrebbe definito l’anno dopo su “La Voce della Campania” Italo Freda), caduto rovinosamente nel congresso dc del ’69 sotto i colpi dei suoi ex pupilli di “Cronache irpine”, i cosiddetti “velanzini” o anche “i magnifici sette” (Ciriaco De Mita, Gerardo Bianco, Salverino De Vito, Antonio Aurigemma, Giuseppe Gargani, Nicola Mancino e Aristide Savignano), come riportò con dettagliata precisione Giampaolo Pansa nell’articolo pubblicato il 31 ottobre del ’73 con il titolo I giovani manager della miseria.

Era stato proprio quel congresso provinciale, diventato ben presto una pagina storica della politica irpina e poi nazionale, a rivelare la figura di Ciriaco De Mita e il futuro “clan degli avellinesi” anche ai lettori del “Corriere della sera”, che in quell’occasione percepì pienamente la portata rinnovatrice all’interno della Dc irpina, fin dal titolo: La ricerca di un discorso nuovo.

“Particolarmente duro è stato poi De Mita verso Sullo, responsabile, a suo dire, di non aver combattuto come doveva e poteva (e come egli lo aveva più volte esortato a fare) «la posizione di potere, in Campania, della famiglia Gava”, si legge in uno dei passaggi più significativi del breve ma interessante reportage di Crescenzo Guarino, firma di lungo corso del giornale

Quanto rimaneva di quelle premesse (e promesse) cinque anni dopo, secondo Pansa?

La parabola della corrente di Base e la sua gestione clientelare e quasi totalitaria del potere e della spesa pubblica; la rivalità – più ideologica che di sostanza – con la Dc di Gava a Napoli; la dicotomia, comune sia a Sullo che De Mita, tra la visione progressista a livello nazionale e il neo-feudalesimo feroce praticato in provincia; la risposta puramente assistenzialista alla miseria dominante, con un’inflazione di bidelli e impieghi dequalificati e il record delle pensioni di invalidità: nella sua inchiesta Pansa fotografa in maniera concreta e con uno stile brillante il paesaggio socio-politico di un’Irpinia che cercava di riscattarsi affidandosi al patronage della Balena Bianca, protagonista di una crescita economica palpabile ma destinata nel medio periodo a rivelarsi “drogata” dalla spesa pubblica e per l’assenza di una ampia visione culturale e di impresa.

Per definire questo quadro d’insieme lucido e coerente Pansa sceglie con abilità le fonti e gli interlocutori (tra i sostenitori, i “gattopardi di paese” e gli avversari politici di De Mita) e ne seleziona le frasi più accattivanti e rivelatrici: dal sulliano Lorenzo De Vitto («Mi guardi: io sono una delle vittime di De Mita!” è l’incipit dell’articolo) al leader socialista Giovanni Acocella («Questa è una provincia prigioniera di De Mita…”), dal candore dell’allora amico basista («Il potere è diabolico, e nel nostro gruppo c’è un processo continuo di disinquinamento e di autocritica per non diventarne strumento. Ma la Base in Irpinia non ha mai fatto perno su queste cose», dichiara a Pansa Gerardo Bianco) alla lucida sintesi dell’intellettuale e capogruppo comunale del Pci, Italo Freda: «De Mita è colto, fa l’avanzato, quando parla in consiglio comunale ci rifila Gramsci, ma in realtà ha razionalizzato e recuperato in termini moderni le vecchie piaghe della politica nel Sud: le clientele e il trasformismo».

Pubblicato nel volume I cari estinti, edito dodici anni fa da Rizzoli, con il titolo più soft Manager in Irpinia e con alcune integrazioni “a posteriori” e diverse varianti (nella versione originale il testo era più fluido e oggettivo e meno “colorato”: mancava ad esempio il soprannome “Topo Gigio” che, scrive Pansa in Cari estinti, era attribuito dalla vox populi a Gerardo Bianco perché “aveva un carattere dolce”), il reportage del celebre giornalista piemontese costituì il primo, e a nostro avviso migliore, capitolo di una “trilogia” sull’Irpinia che in Cari estinti si completa con Giulio Cesare da Nusco e infine con Un doppio De Mita.

Nel frattempo, l’attenzione del principale quotidiano del Nord verso De Mita e le “storie tese” d’Irpinia non era mai venuta meno, e naturalmente si accentò all’indomani del terremoto e soprattutto dell’Irpiniagate. Per limitarci ai reportage d’autore, ricordiamo quelli di Marzio Breda a Nusco (Irpinia, come ti educo l’elettore-figlio), terza puntata del “viaggio nei feudi della Dc campana rappresentata da Gava, Cirino Pomicino, Scotti e De Mita”), pubblicato il 29 febbraio del 1992, o quattro anni dopo (11 ottobre 1996) Ciriaco e Antonio gli eterni nemici, articolo vivace ma troppo “colorato” sulle “vite parallele” di De Mita e Bassolino, o ancora il celebre reportage su Nusco di Saverio Vertone.

Sull’inchiesta di Pansa, primo capitolo della saga demitiana sul “Corriere della sera”, a quasi mezzo secolo di distanza ritornano alcuni interrogativi.

Era stato troppo severo, il celebre reporter, verso il futuro “clan degli avellinesi”? E la definizione “feudo irpino”, ad esempio, non era forse eccessiva?

La risposta più concreta l’hanno data gli stessi colleghi di Pansa, che di lì a poco, e soprattutto dopo il 23 novembre, riproposero quasi sempre sull’Irpinia le stesse categorie di analisi, con meno efficacia e stile rispetto al grande giornalista piemontese e, non di rado, con supponenza e venature razziste. E la diede in tempo reale lo stesso Ciriaco De Mita, che bollando Giampaolo Pansa come “bandito” e “miserabile” dimostrò che il modus operandi del feudatario lo possedeva davvero. Più avanti le distanze fra i due si sarebbero ridotte, e De Mita avrebbe derubricato quegli epiteti a una più accondiscendente accusa di “incomprensione”.

Giampaolo Pansa, invece, aveva compreso benissimo. E il suo reportage da Avellino, che apparve da subito una memorabile lezione di giornalismo di inchiesta, resta tuttora anche un punto di riferimento prezioso per provare a comprendere – a maggior ragione dopo il quarantennale del terremoto dell’80 – l’Irpinia vitale ma iniqua di ieri e quella marginale e disorientata di oggi.

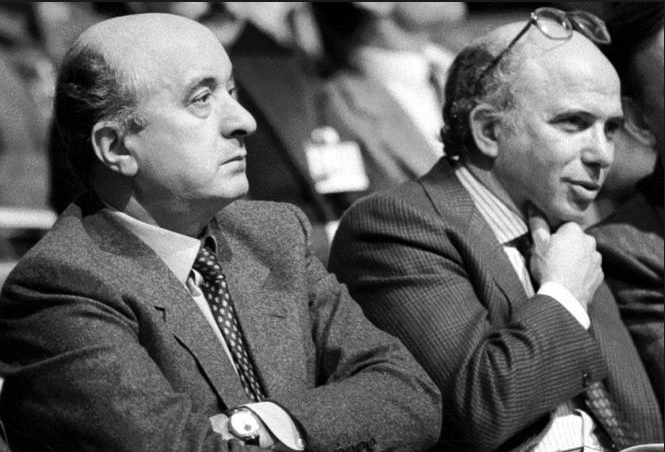

Nella foto, Ciriaco De Mita, in un’immagine d’epoca, con Cirino Pomicino.